Nachtführung „Auf den Spuren des Barock und Rokoko“

Die Basilika im „fränkischen Bethlehem“ trägt eindeutige Spuren des Barock und des Rokoko. In der letzten Nachtführung setzte sich diesmal Guardian Pater Maximilian in der Basilika damit auseinander. Mithilfe eines Beamers wurden Fotoaufnahmen auf eine große Leinwand projiziert, die vor dem Gnadenaltar stand. Zunächst ging Pater Maximilian der Frage nach, was für eine Zeit der Barock überhaupt war. Danach widmete er sich der Basilika Vierzehnheiligen mit ihren Schätzen. Während früh-barocke Kirchen innen oft düster und monumental wirken, sind die des Rokoko (Spätbarock) hell, verspielt und mit dem typischen Rocaille-Ornament und mit vergoldeten Kinderengeln (Putti) überladen. Balthasar Neumann (1687 bis 1753), fürstbischöflicher Architekt in Würzburg, war einer der bedeutsamsten Baumeister des süddeutschen Barock. Sein Gesicht zierte einst den 50 D-Mark-Geldschein. Im Gegensatz zu den klaren, harmonischen Bauten der Renaissance wird im Barock der Effekt gesucht, werden Maßlosigkeit und dynamische Unruhe gefördert. Einzigartig schön ist die Doppelturm-Fassade der Basilika, die je nach Sonnenbeleuchtung in einem besonderen Licht erstrahlt. Eine starke Plastizität der Bauform ist das übergeordnete Ziel barocker Baumeister.

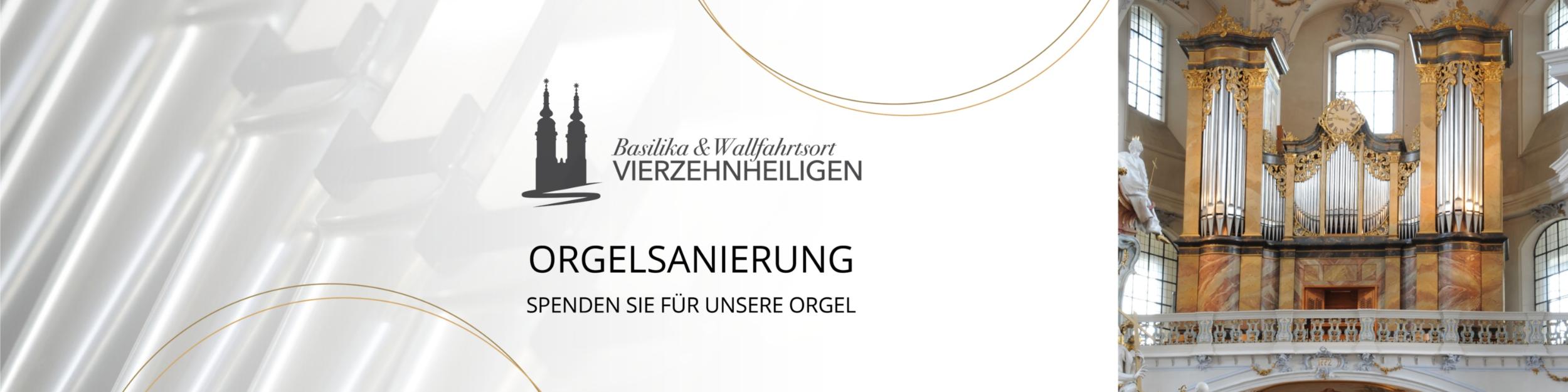

Die Tafel über dem Hauptportal der Basilika benennt die wichtigsten Akteure beim Bau der Wallfahrtskirche in Vierzehnheiligen. Reich verziert ist die Stelle über dem Portal. Das Papstwappen ziert die Kirche, weil sie eine päpstliche Basilika ist. Ein Engelkopf lässt schon erahnen, wie viele Engel erst in der Kirche selbst zu finden sind. War außen an der Fassade schon der aufgebrochene Giebel zu sehen, der für den Barock typisch ist, so zeigen auch die Schmuckelemente im Inneren diese Öffnung nach oben hin. Und aus dem Stuck wachsen in Gold neue Triebe heraus. Konkav und konvex geschwungene Bauelemente gehören zur Gestaltung der Barockarchitektur. Beispielhaft ist das bei den Apostelleuchtern zu sehen, aber auch bei den sonstigen Stuckarbeiten. Auch die Bildeinfassung des zentralen Deckenfreskos zeigt diese konkav und konvex geschwungenen Linien ganz deutlich. „Die über 20 Meter hohe Decke der Basilika beeindruckt jeden Betrachter, der die Kirche zum ersten Mal betritt. Die Kolossalordnung über zwei Stockwerke ist eben bezeichnend für den Barock, der auf Machtentfaltung und repräsentative Bauten setzt“, so der Pater. Doppelsäulen zieren den Raum. „Der Marmor der Säulen sieht verblüffend echt aus, so dass viele bei den Führungen danach fragen, wo dieser wunderschöne Marmor eigentlich herstammt. Manche reagieren ganz enttäuscht, wenn wir ihnen dann verraten, dass es sich um eine Gips-Mörtel-Mischung handelt, die die Stuckateure seiner Zeit mit Farbe anmischten und dann auf Hochglanz polierten“, erklärte Pater Maximilian.

Ein typisches Merkmal der Innenraumgestaltung barocker Kirchen ist die Deckenmalerei. Mit Hilfe technisch perfekter Kompositionen und raffiniert eingesetzter Perspektive erzeugen die Maler illusionistische Welten, die direkt in den Himmel zu führen scheinen. Barockmaler bevorzugen in ihren Bildkompositionen die Diagonale, die eine dynamische Wirkung hat. Ihre Personendarstellungen zeichnen sich aus durch eine starke Gestik und Mimik. Heiligenfiguren haben einen verklärten, zum Himmel gewandten Blick. Den Künstlern kommt es auf Ausdruck und Bewegung an. An kostbaren Materialien wie Marmor-Imitate, Vergoldung und Verspiegelung wird nicht gespart. Fließende Übergänge von der Architektur über die Stuckplastik zur Deckenmalerei sind beliebt. Der Mainzer Hofmaler Joseph Ignaz Appiani hat bei der Darstellung „Mariä Verkündigung“ eine illusionistische Kuppel ins Bild gebracht. Ihm verdankt man die meisten Deckenfresken in der Basilika, die er ab 1764 neben vielen Altarbildern schuf. Um dem Gnadenaltar in der Mitte der Kirche genügend Platz zu schaffen, hat Balthasar Neumann acht Säulen einfügen lassen, die das Raumwunder von Vierzehnheiligen ausmachen. Die Königslogen sind ein beredtes Zeugnis für geschwungene Gestaltungselemente des Barock.

Die königlichen Logen erinnern an die adeligen Repräsentationsbauten. Typisch für den Rokoko sind die vielen Engel und Putti in der Basilika, die dem Raum eine verspielte Note geben. Dem muschel- oder s-förmigen Ornament verdankt das Rokoko seinen Namen. Das französische Wort „rocaille“ heißt „Muschelwerk“. Die Roncaille überzieht überreichlich die Innenräume, umrankt Wände, Gesimse, Spiegel, Emporenbrüstungen und Fenster und führt als vergoldetes Stuckornament scheinbar stufenlos in zartfarbige Deckengemälde. Das Rokoko entstand als Gegenentwurf zur Strenge des Barock. Es verkörpert den Rückzug ins Private. „In der barocken Kirche und noch vielmehr in der Spätphase des Barock, dem Rokoko, fühlen sich Gläubige schon zur Erdenzeit in eine prachtvolle himmlische Welt entrückt. Unsere Basilika ist eben eines der schönsten Wohnzimmer Gottes“, so Pater Maximilian. Während Basilikamesner Tobias Hartmann die Lichtführung eingerichtet und gestaltet hatte, führte Organist Georg Hagel die Zuhörer musikalisch auf eine Zeitreise.